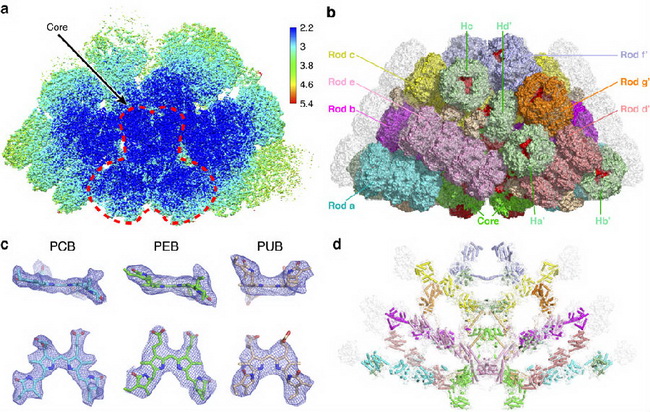

2月19日,清华大学生命科学学院隋森芳院士课题组在《自然》(Nature)期刊上在线发表题为“盐泽红藻藻胆体能量传递的结构基础”(Structural basis for energy transfer in Porphyridium purpureum phycobilisome)的研究论文,报道了盐泽红藻藻胆体的2.8 分辨率的冷冻电镜三维结构,为揭示藻胆体中的能量传递机制提供了结构生物学基础。

分辨率的冷冻电镜三维结构,为揭示藻胆体中的能量传递机制提供了结构生物学基础。

光能的吸收是光合作用的第一步。不同的光合生物为适应不同的光环境,进化出了各自独特的捕光系统。藻胆体是蓝藻和红藻中的主要捕光复合物。它是一个超大蛋白质机器,由藻胆蛋白和连接蛋白构成,在这些蛋白上共价结合着色素分子。光能被色素分子吸收,并进一步在藻胆体内传递,最后到达光系统中心进行光-化学能量转化。藻胆体的组装机制和高效的能量传递机制一直是光合作用研究领域的前沿问题。

隋森芳院士课题组近年来一直致力于藻胆体结构的研究工作。2017年底,该团队在Nature期刊上首次报道了海洋红藻太平洋凋毛藻藻胆体(Griffithsia pacifica)的3.5 分辨率的冷冻电镜三维结构,揭示了藻胆蛋白和连接蛋白的精密组装机制。此次报道的盐泽红藻藻胆体的冷冻电镜三维结构将分辨率进一步提高到了2.8

分辨率的冷冻电镜三维结构,揭示了藻胆蛋白和连接蛋白的精密组装机制。此次报道的盐泽红藻藻胆体的冷冻电镜三维结构将分辨率进一步提高到了2.8 ,是在该领域取得的又一项重大研究成果。通过结构的解析,研究人员发现盐泽红藻藻胆体含有706个蛋白质亚基,包括528个藻红蛋白、72个藻蓝蛋白、46个别藻蓝蛋白和60个接头蛋白。此外,他们还解析得到了1598个色素分子的结构,包括1430个藻红胆素分子、48个藻尿胆素分子和120个藻蓝胆素分子。如此众多的化学结构上相同的色素分子是如何介导能量在藻胆体中的高效单向传递的?这个问题一直是该领域尚未解决的关键问题之一。基于该工作中得到的2.8

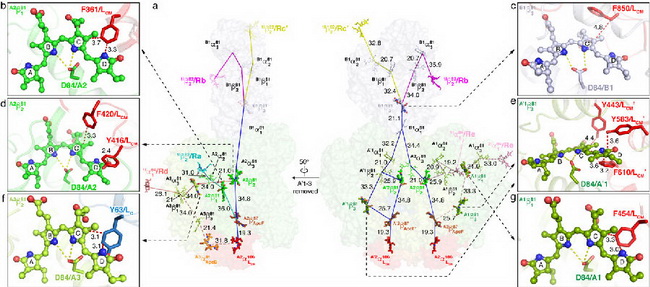

,是在该领域取得的又一项重大研究成果。通过结构的解析,研究人员发现盐泽红藻藻胆体含有706个蛋白质亚基,包括528个藻红蛋白、72个藻蓝蛋白、46个别藻蓝蛋白和60个接头蛋白。此外,他们还解析得到了1598个色素分子的结构,包括1430个藻红胆素分子、48个藻尿胆素分子和120个藻蓝胆素分子。如此众多的化学结构上相同的色素分子是如何介导能量在藻胆体中的高效单向传递的?这个问题一直是该领域尚未解决的关键问题之一。基于该工作中得到的2.8 的高分辨率结构,研究人员得以仔细分析色素分子和周围蛋白之间的相互作用。他们发现连接蛋白广泛地参与了色素分子能量状态的调节,即一些色素分子会与周围连接蛋白上的芳香族氨基酸相互作用,从而改变色素分子的能量状态,以确保能量的有效单向传递。该研究成果为阐明藻胆体独特的光能捕获、传递和转化机制提供了重要基础,同时为人工模拟光合作用研究提供了新理论依据。

的高分辨率结构,研究人员得以仔细分析色素分子和周围蛋白之间的相互作用。他们发现连接蛋白广泛地参与了色素分子能量状态的调节,即一些色素分子会与周围连接蛋白上的芳香族氨基酸相互作用,从而改变色素分子的能量状态,以确保能量的有效单向传递。该研究成果为阐明藻胆体独特的光能捕获、传递和转化机制提供了重要基础,同时为人工模拟光合作用研究提供了新理论依据。

盐泽红藻藻胆体的整体结构

藻胆体核中关键色素分子与周围连接蛋白的相互作用

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-020-2020-7